취약한 몸들의 정치성

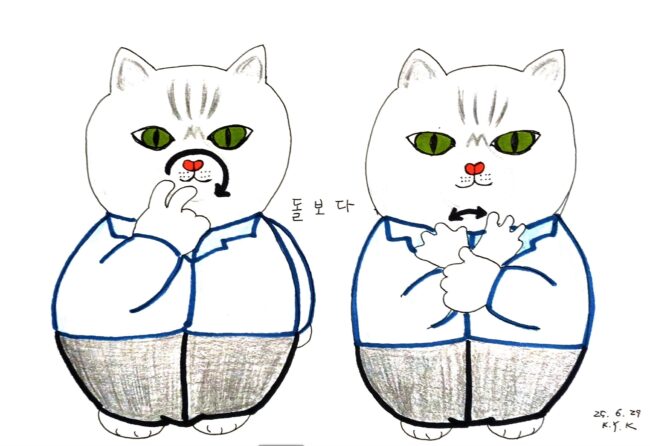

올 3월 나는 경기도 수어교육원에 수어를 배우러 잠시 다녔다. 오래전부터 계획했던 일이었고, 더는 미룰 수 없다고 생각해 등록했지만, 주 2회 수원까지 가서 2시간 수업을 듣는 일정은 예상대로 다소 무리였다. 결국 2주 만에 포기했다. 그러나 그 2주 동안의 짧은 배움은 강렬했다.

내가 가장 먼저 배운 건, 수어는 수화가 아니라는 사실이었다. 수어의 정식 명칭은 ‘한국수어’다. (여기서 잠시 퀴즈. 한국수어와 미국수어는 같을까, 다를까?) 한국수어는 한국어와 함께 대한민국의 공용어다. 그리고 한국어를 사용하는 사람을 ‘청인(聽人)’, 한국수어를 사용하는 사람을 ‘농인(聾人)’이라 부른다. 즉, 청인과 농인은 언어적 정체성이 다른 별개의 집단일 뿐이다.